大概是在2000年左右,安妮宝贝――一个小女孩式的笔名开始流行。同时期流行的,大概还有村上春树和米兰・昆德拉。今天看来,他们或许对应着不同的精神层面,村上有精巧的故事和落寞的虚无,昆德拉有智慧的反讽和深刻的洞察,安妮宝贝,这位来自浙江宁波的女性,有着那个时代中国文学少有的语言和情绪。他们共同构成了千年之交的中国文化图景,以不同的方式吸引着读者,分流着人群,当然,即使在最宽泛的意义上,这些读者和人群也以都市青年居多。

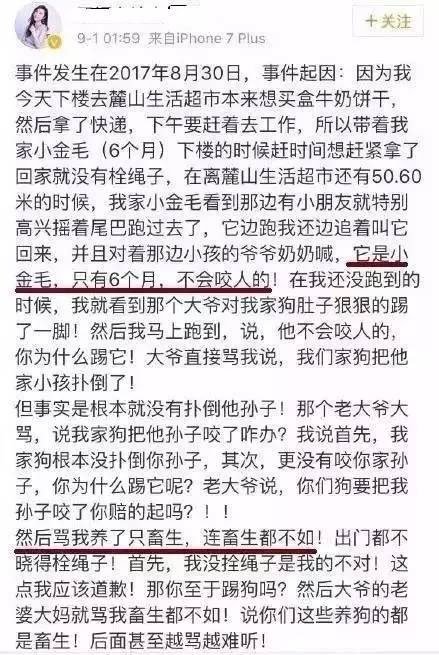

作家安妮宝贝照片

作家安妮宝贝照片我最早读到的是昆德拉的《生命中不能承受之轻》,大三,激动不已,他直接影响了我的思考方式,尤其是对媚俗的反思和批判,使得我思维中的智性被激发,自此以来一直保持着对世界的辩证态度,那是2002年左右。

2003年我才读到村上的《海边的卡夫卡》,当时惊为天人,并断言:此君当获诺奖。虽然后来村上与诺奖变成了一个赌盘上的玩笑,但那初读时的惊艳还一直伴随着我,他以情爱的方式来处理历史和心理症候也一直是我赞叹之所在。

读安妮宝贝最晚,2009年我在人大任教,教中国当代文学史,需要给学生讲解当代文学作品,我对那些千篇一律的文学史教材里面的作品很不满意,自己遴选了一批,其中,就有安妮宝贝的《告别薇安》。

我记得我将讲解这篇作品的任务随机分给了一个出生于1990年的女大学生,没有想到的是,她声情并茂地在讲台上讲了近30分钟。看得出来,她就是安妮宝贝的忠实读者,这个读者一直以匿名的方式存在但又支撑着中国的图书阅读市场,当这个匿名者以具体的方式出现在我的面前,我还是有些愕然,虽然我对所谓严肃文学与通俗文学之间的分野一直嗤之以鼻,但是当我的学生以青春的热情来阅读并解读安妮宝贝的时候,我意识到这不仅仅是因为流行的影响,而是有着一种内在的热情。或者说,在流行的背后,一定是有某种精神性的东西在起作用,它推促那些匿名的读者行使自己的主动权,在教材和课本之外寻求精神的慰藉或者开启。这一次,不过是选择了安妮宝贝。

我的这个学生,后来以安妮宝贝为毕业论文,完成了本硕阶段的学业,并顺利地在北京的一家中学谋得了教职。对于她以及更多的读者来说,困惑之处也许在于,如果不是我的一时冲动,也许永远没有机会在学业的阶段来讲述一位她们热爱但又似乎不能公之于众的作家。

二

这或许也是我的困惑。我读《告别薇安》是在一个晚上,我得承认我被这个故事吸引了,浓郁的情绪,简笔画的人物,强烈的戏剧性,还有分寸感极好的语言。这似乎是所谓流行文学的标配,我们在30年代的张恨水、80年代的琼瑶身上似乎也能看到这些元素。但很显然,读安妮宝贝的不安要远远大于前者,这种不安让我觉得惊讶,作为一个职业的批评家和小说读者,似乎不能随便被一个作品扰乱理智,尤其这个作家还被认为并非在传统的文学谱系之内。但我相信被其扰乱理智的人并非我一个,比如郜元宝先生,在2010年左右,他连续撰文,标举安妮。

其中一篇文章的标题尤其有意思――《向坚持严肃文学的朋友介绍安妮宝贝》:

倘没有生命体验的连续性作为实底,文字的畅达或故事的连续性就不可原谅,因为那只会变成多余和造作。与其这样,宁可选择断裂与破损。把笔大胆地交给偶然,而将熟悉的所谓必然逻辑弃置一旁,用断裂和破损的形式直接说出邂逅偶然的感触,这,几乎可以说是安妮屡试不爽的一点写作诀窍。

她没有太多因袭的重担,没有俯仰鼻息的胆怯和投机,所以她轻易拆毁了别人辛苦持守的无谓的界限。我想,这是需要一点张爱玲所谓“双手推开生死路”的蛮横之气的。

我当然赞同郜元宝的精准判断,但同时又觉得安妮宝贝的作品不能仅仅从写作学和文学史谱系上去考究。她的那些读者,其实并没有郜老师这样专业学者的知识谱系,他们对于安妮的阅读更接近原始状态,一种情感对另外一种情感的唤醒、同理和共鸣。她们在彼此的故事里找到自己,并将时代的情绪和生命的经验,带入到对故事的阅读和想象中去。

因此,对我来说,这种不安恰好就是安妮宝贝作品所带来的撼动,它并不能完全归约于文学的层面。

在安妮宝贝的作品中,一直有两个重要的气息,一个是疏离,一个是无力。安妮笔下的那些男女主角,基本上都是大都市的白领精英,他们有很不错的收入,有一定的社会地位,同时也有足够的能够与世俗生活打成一片的情商和智商。但有意思的是,这些人物似乎都和周围的环境保持着一种若有若无的疏离,他们有一种倦怠感,内心有巨大的黑洞而无法满足,这种满足不关乎物质的丰饶饶,而更关乎精神的内在――在安妮宝贝的作品中,往往用“爱”来指称这一精神内在。与此同时,在追求“爱”的道路上,他们又总是不由自主地算计、怨怼、退缩,最后,伤痕累累而无法收拾,要么以戏剧性的决绝姿态终结人生,要么以一种解脱的心境获得新生,无可无不可地继续生活下去。

在安妮的故事和人物中,有一种深深的厌倦和无力感,个体已经不能成为一个新的主体――新的主体往往是在启蒙的宏愿和对世界的改造中获得其主体性和存在价值。而安妮笔下的人物,苦苦寻求的,全部加起来,也不过是卑微的存在感,“价值”已经被搁置在遥远的他处,不但寻觅不得,而是这寻觅的意愿,也全部归于无。

安妮宝贝或许以为这是人世间的常态,所以发愿以一种恒长的笔触来书写和记录。但吊诡的是,只有通过时代这一装置的发酵,她的人物和故事才得以被普遍化。

我的意思是,中国的千年之交,恰好是这样一个疏离和无力的年代,在这个时代氛围下经历成长的青年人,也正是在存在主义式的情绪中展开对世界和自我的认知。不过稍微反讽的是,在时代的表层,却是热闹和喧嚣的“进行曲”式的氛围,那些陷入无物之阵的青年――我也是其中一员――并不能在这种进行曲里找到共鸣,他们把目光投向安妮宝贝,投向昆德拉,投向村上春树,同时还有漫画、cosplay、更小众的音乐和绘画。安妮的作品,正是在这样的图景中找到了自己的位置,不可替代,独特且风格凛然。

安妮宝贝(庆山)作品《眠空》,人民文学出版社,2017-6-15

安妮宝贝(庆山)作品《眠空》,人民文学出版社,2017-6-15三

一晃十几年就过去了。艾略特在《荒原》中感叹的“来不及了,来不及了”在当下变得如此地可触可感。时间是奇怪之物,在数字的变化中隐含着历史、经验和审美的变迁。城头变换大王旗,眼见着起高楼,眼见它楼塌了。在1990年代登上舞台的很多作家,比如卫慧、比如棉棉,都陆续从读者的视野中消失。而安妮宝贝,却在2013年宣布改名庆山。这一举动似乎意味深长。从一个孩童式的笔名到一个充满了佛性的笔名,里面有隐约的精神蜕变。

其实从《春宴》和《眠空》里面我们已经有所察觉,此安妮宝贝的一部分人格已经死去,她在一个旧的躯壳下开始重生,《春宴》或许还有旧日带血带肉的痕迹,但《眠空》已经有了全然的新意,戏剧性被散文化,片断代替了虚构的故事,而更真实的生命体验,如暗流涌动。因此改名庆山,不过是一个形式上的仪式,借助这一仪式,庆山试图在重新回到一个更真实的本我――名实相符,是为了更恰切的存在。她更加彻底地回到一种疏离的状态,也和时代的主流更加背道而驰。

那对读者来说,今天还需要读安妮宝贝―庆山吗?这个问题不好回答。1950年代,日本思想家竹内好曾质问当时的日本青年,你们阅读是为了精神的需要还是政治的需要?这个问题在不同的国度和年代都有其普适性。

对于今天的中国读者,尤其是青年读者来说,阅读是为了什么需要呢?如果仅仅是为了现实政治的需要,也许就不需要再阅读文学了,因为在文学里面,其实找不到成功学的案例和经济学的利润。但如果是为了精神需要呢?如果我们再回过头去检视和阅读安妮宝贝―庆山的作品,或许有意料之外的发现。

对于我来说,那种最初的不安当然是已经消失了,但安妮宝贝―庆山在世纪之交的精神焦灼却一天天落实为更普遍的语境,她笔下的那些人物,如果说十年前还生活在故事和想象里面,十年后的今天,已经完全是我们的朋友、同事和擦肩而过的路人。困境因为数量上的扩展和质量上的加密而变得不是那么具有冲击力了。当我们今天开始谈论失败者的写作的时候,又有谁愿意溯源而上,发现他们早已经出生,并穿过世纪之交,在一个新千年里变成庞大的多数。安妮的预言性和先锋性就在于,她一开始就意识到了这是一次失败的较量,但她是一个主动选择的失败者,她以清醒的理智和自觉的美学来救赎自己,她其实并没有在意谁来读,或者是否被严肃文学所承认,她要的只是一种执念般的书写和表达,在一个贫乏的时代举意内心的焰火。用《春宴》中的一段话来说就是:

满目虚假繁荣,到处欢歌急锣。我只能保持自己隐藏而后退,无法成为一个志得意满的人。我想,它不是我的时代,它也不是你和你的故事、我和我的故事里的所有人的时代。我们如何自处。也许唯有爱和真实,值得追寻。

安妮宝贝(庆山)作品《春宴》插图珍藏版,人民文学出版社,2017-6-10

安妮宝贝(庆山)作品《春宴》插图珍藏版,人民文学出版社,2017-6-10